お雑煮は地域でこんなに違う!お雑煮におすすめの味噌・出汁・具材のご紹介

お正月に欠かせない料理の1つに、お雑煮があります。お雑煮は、地方で特徴が異なるとよく言われますが、もっと言えば家庭単位でも違いが見られるほど多種多様です。

今回は、お雑煮の歴史や地域ごとの特徴、よく用いられている味噌・出汁・具材についてご紹介します。

📝 目次-Contents-

お雑煮の歴史と食べる意味

● お雑煮の起源と歴史

お雑煮の起源は平安時代、京都が始まりだったと言われています。当初は貴族の食べ物であり、お正月に食べるものでもなかったようですが、江戸時代の後期ぐらいからは庶民にも広がっていきました。

庶民にとって、餅や米は貴重であり、そう簡単に口にできるものではありませんでした。お祭りなどで神様に供えたお餅やお米を一緒に頂く「神人共食」は、庶民がお餅を食べる貴重な機会であるとともに、お雑煮の原型になったと考えられています。

● 正月にお雑煮を食べる意味とは

日本では、お正月には年神様が各家庭を訪れて、その年の幸福をもたらすとされています。その神様をお迎えするために、門松や鏡餅などを用意しますが、そのお餅を地域の特産品などと一緒に煮込んで食べ、家族の健康や豊作を願う習慣が徐々に広がり、やがて正月料理の定番になったと言われています。

● 地域差が生まれた背景

お雑煮が庶民の間に広がったのは江戸時代後期ですが、その頃はまだ物流が発展しておらず、その地域のものを食べるのが生活の基本でした。お正月の神様へのお供え物が庶民のお雑煮の原点であったことを考えると、使われる具材や出汁などは、地域色が濃くなるのも当然のことと言えます。

こうした背景があり、現代まで各地域の食材や文化が色濃く残り続けているのは、伝統を大切にする日本人の心と、美味しい地元食材が守られ続けていることの現れかもしれません。

味噌と出汁で変わる!お雑煮の味わい方

● 味噌の種類と味の違い

お雑煮の味付けは、味噌仕立てかすまし汁かの2種類に分けることができます。近畿地方や中部地方では味噌仕立て、その他の地域ではすまし汁が多いようですが、地域ではっきりと分けるのも難しいほど全国各地のお雑煮は個性があります。

味噌には、赤味噌、白味噌、合わせ味噌が使われており、種類によっても味わいは変わってきます。白味噌は、上品な甘さがあるのが特徴です。一方、赤味噌は濃厚で深みがあり、合わせ味噌はマイルドな味わいのものが多いという特徴があります。

● 出汁の種類と特徴

日本では、お正月には年神様が各家庭を訪れて、その年の幸福をもたらすとされています。その神様をお迎えするために、門松や鏡餅などを用意しますが、そのお餅を地域の特産品などと一緒に煮込んで食べ、家族の健康や豊作を願う習慣が徐々に広がり、やがて正月料理の定番になったと言われています。

● 地域差が生まれた背景

お雑煮の出汁も、全国各地それぞれに特徴があります。かつお節、昆布、あご(飛び魚)など地域特有の魚介出汁などが代表的です。

また、地域によっては鶏ガラが使われることもあります。すまし汁のお雑煮の場合は、これらの出汁に醤油や塩などで味を整えます。

● 地域別の味噌と出汁の組み合わせ

関東では、かつお節と昆布の合わせ出汁でベースを作り、醤油や塩などで味を整えるすまし汁のお雑煮が多く見られます。

関西では、昆布出汁に白味噌を加えてまろやかに仕上げるお雑煮もあります。山陰地方など一部の地域では、小豆を煮て甘めの味付けをするお雑煮も親しまれています。

お雑煮に使われる具材の種類と意味

● 味噌の種類と味の違い

お雑煮の味付けは、味噌仕立てかすまし汁かの2種類に分けることができます。近畿地方や中部地方では味噌仕立て、その他の地域ではすまし汁が多いようですが、地域ではっきりと分けるのも難しいほど全国各地のお雑煮は個性があります。

味噌には、赤味噌、白味噌、合わせ味噌が使われており、種類によっても味わいは変わってきます。白味噌は、上品な甘さがあるのが特徴です。一方、赤味噌は濃厚で深みがあり、合わせ味噌はマイルドな味わいのものが多いという特徴があります。

● 出汁の種類と特徴

お雑煮の出汁も、全国各地それぞれに特徴があります。かつお節、昆布、あご(飛び魚)など地域特有の魚介出汁などが代表的です。また、地域によっては鶏ガラが使われることもあります。すまし汁のお雑煮の場合は、これらの出汁に醤油や塩などで味を整えます。

● 地域別の味噌と出汁の組み合わせ

関東では、かつお節と昆布の合わせ出汁でベースを作り、醤油や塩などで味を整えるすまし汁のお雑煮が多く見られます。

関西では、昆布出汁に白味噌を加えてまろやかに仕上げるお雑煮もあります。山陰地方など一部の地域では、小豆を煮て甘めの味付けをするお雑煮も親しまれています。

地域で異なるお雑煮のスタイル

● 地域別のお餅の違い

お雑煮に使われるお餅は、一般的には四角か丸かのいずれかです。はっきりと二分することは難しいですが、おおよそのラインで言えば岐阜県あたりで丸餅か角餅かで分かれます。

岐阜県より東側は角餅、西側は丸餅が多く見られ、ちょうど境界線上となる岐阜・石川・福井・三重・和歌山などは丸餅と角餅の両方が使われているようです。

●主役の具材

お雑煮に用いられる具材も、地域によって特徴があります。全国的によく用いられるのは鶏肉ですが、鹿児島県では海老、広島県では牡蠣や塩ぶり、兵庫県ではあなごなど、地方の特産品が主役となることもあります。

●彩りを添える具材

お雑煮には彩りを添える具材もよく用いられます。三つ葉や人参、いくら、青菜などが代表的です。大根やゴボウなどの野菜とあわせて、お雑煮に彩りを加えています。

● 縁起を担ぐ具材

彩りを添えてくれる青菜は、餅と一緒に食べることで「名(菜)を持ち(餅)あげる」という縁起をかつぐ意味もあるとされています。

その他にも、赤色に「魔除け」の効果があるとされる人参、角を落とした形に「平穏無事」などの意味が込められる大根など、お雑煮には縁起をかついだ具材も選ばれます。

通販で買える!石井食品のお雑煮

雑煮のつゆ 江戸雑煮

江戸雑煮は、醤油ベースのすまし汁と角餅の組み合わせが特徴です。かつおと昆布のしっかりとした出汁の風味が味わえます。

上品であっさりとしており、繊細な出汁によって具材そのものの味も引き立ちます。

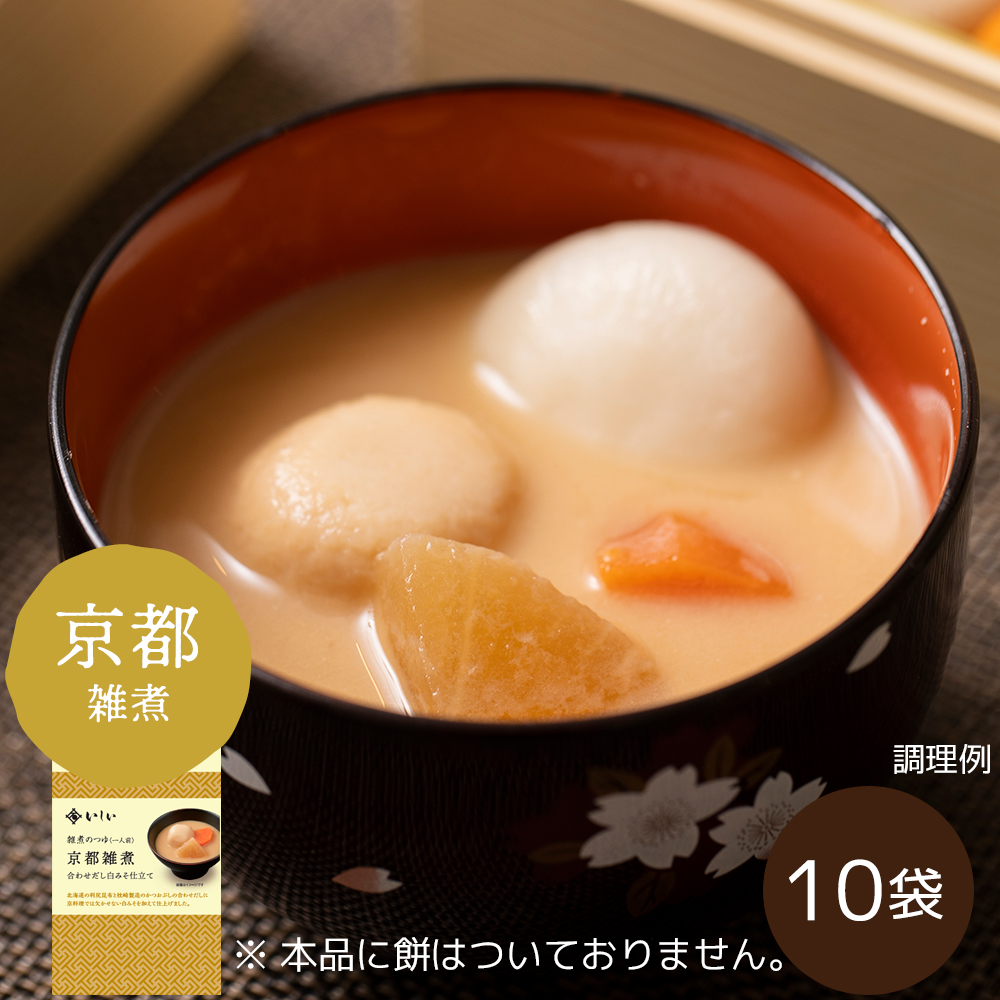

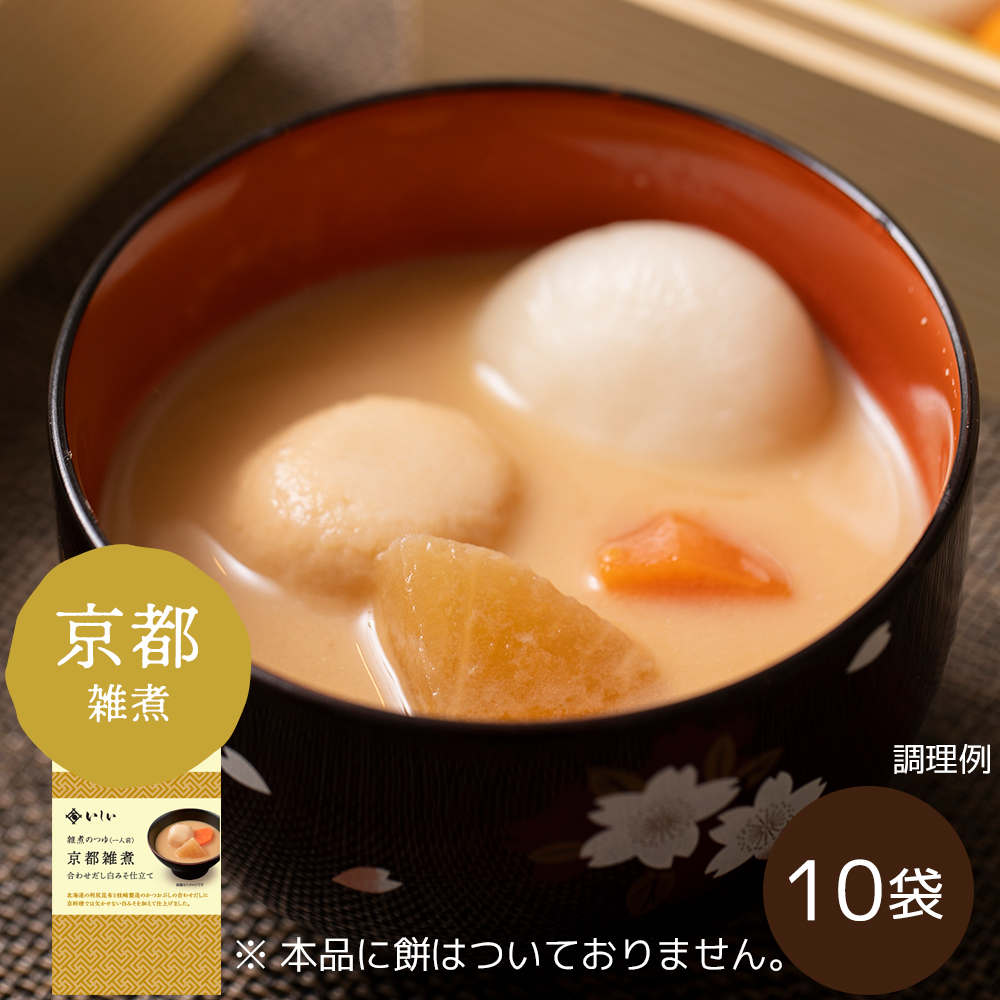

雑煮のつゆ 京都雑煮

白味噌ベースの甘い味わいが特徴です。里芋や人参、大根と出汁の相性がよく、まさに京料理を感じさせる一品です。まろやかで濃厚、白味噌の自然な甘味が楽しめます。

雑煮のつゆ 博多雑煮

炭火で焼いたあご(飛び魚)からとった出汁は、上品で深いコクがあり、旨味成分が豊富です。昆布や椎茸の風味も加わり、食欲をそそる出汁の香りに癒されます。

まとめ

新年に欠かせないお雑煮は、もともとは神様にお供えしたお餅を一緒に頂くという「神人共食」が原点であり、地方の特産品が具材として用いられた当初の習慣が、今でも色濃く残っている伝統食でもあります。

全国各地のお雑煮を見てみると、非常に多種多様で興味深いと感じる方も多いのではないでしょうか。気軽にお雑煮を味わう方法として、通販での購入はとても便利です。お正月らしい料理を手軽に味わいたい方は、ぜひ通販も利用してみましょう。